三嶺 (ミウネ)~剣山 (ツルギサン)

山

- 山域 四国山地

- 標高 三嶺 1,893.6m 剣山1,955m

- 地形図(1/2.5 万図) 剣山

山行

- 実施日 2024年5月16日(木)~19日(日)

- 天候 5/17晴れ 5/18晴れ 5/19雨

- 参加人数 2名

- 費用 45,590円(乗車券、夜行バス、新幹線、バス、小屋代)+企画費

- コースタイム……歩行時間 5/17 3時間15分 5/18 7時間25分 5/19 1時間15分 標高差 993.6m

5/16㈭ 天王台駅(19:26)=我孫子(19:29)=東京(20:17)~バスターミナル東京八重洲(20:40)夜行バス岡山行 5/17㈮ 岡山(6:25/7:08)=大歩危駅(8:47/8:58)=名頃(10:33/10:50)~林道横断(11:40/12:10)~ダケモミの丘(13:05/13:10)~三嶺(14:40/14:45)~三嶺ヒュッテ(15:00)泊 5/18㈯ 三嶺ヒュッテ(5:50)~1720(7:00/7:05)~白髪山分岐(7:35/7:40)~1738(9:05/9:10)~中東山分岐(9:50/9:55)~丸石避難小屋(11:15/11:45)~丸石(12:25/12:30)~水場(13:40/13:50)~剣山(14:45/14:55)~剣山頂上ヒュッテ(15:10)泊 5/19㈰ 剣山頂上ヒュッテ(8:00)~大剣神社(8:20/8:25)~見の越(9:20/11:00)=久保(11:50/12:24)=かつら橋(13:10/15:10)=阿波池田(16:14/16:21)=岡山(17:41/18:05)=東京=我孫子=天王台駅(22:20)

- メモ

◍三嶺へ登りは新緑の中、歩きやすい登山道でした。

◍三嶺ヒュッテは二階建て清潔でした。水場は登山道を100m下った所にあり、往復30分以上かかった。

◍三嶺~剣山は17キロあり、短い笹原の尾根道でツルギミツバツツジが咲いていた。周囲の山々はなだらかで、緑の濃淡が優しく癒された。笹原の中に何本も獣道(鹿)が見られた。 ◍19日は朝から雨で次郎笈へ登れなかったのは残念でしたが、かつら橋の観光を楽しんだ。

写真ギャラリー

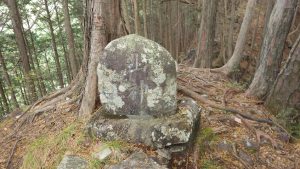

大歩危駅の妖怪

名頃バス停から三嶺へ出発

三嶺分岐の池

三嶺まで300mひと頑張り

三嶺ヒュッテ二階建て

ツルギミツバツツジ

カヤハゲのツルギミツバツツジ

高ノ瀬、剣山へまだ、4キロ

やっと剣山

振り返ると次郎笈

剣山お疲れ様

剣山山頂

広い剣山山頂

丸石避難小屋水場なし

かつら橋渡り口

かつら橋を渡る

スリル満点、祖谷川を覗く

平家落人が琵琶を奏でた琵琶滝

金時山 (キントキヤマ)

山

- 山域 箱根

- 標高 金時山 1,213m

- 地形図(1/2.5 万図) 関本、御殿場

山行

- 実施日 2024年4月20日(土)

- 天候 晴れ

- 参加人数 15名

- 費用 6,810円(JR, バス、登山鉄道、私鉄等) +企画費

- コースタイム……歩行時間3時間15分 標高差410m

我孫子駅(5:53)=日暮里駅(6:27/6:30)=新宿駅(6:40)~バスタ新宿(7:35)=乙女峠バス停(10:35/10:50)~乙女峠(11:35/11:50)~長尾山(12:15/12:45)~金時山頂(13:55/15:00)~矢倉沢峠(15:30/15:35)~金時登山口(16:00/16:20)=強羅駅(16:45/16:53)=箱根湯本駅(17:32/17:54)=(ロマンスカー)=北千住駅(19:53/20:09)=我孫子駅(20:31)

- メモ

◍高速道路の渋滞、御殿場駅での席不足のトラブル等により乙女峠バス停への到着が約1時間遅れましたが、ゆっくり歩きました。

◍乙女峠でも山頂でも雄大な富士山の眺望を、楽しむ事が出来ました。

◍山頂で参加者1名負傷のアクシデントが有りましたが、幸い大事には至らず予定のコースで下山しました。

写真ギャラリー

「乙女峠」バス停から出発

「金時山」登山口

登山道のスミレ

「乙女峠」にて集合写真

「金時山」山頂への急登

イワザクラ

「大涌谷」「芦ノ湖」の展望

「金時山」山頂

「金時山」山頂にて集合写真

経ケ岳 (キョウガタケ)~ミツマタ桃源郷(トウゲンキョウ)

山

- 山域 丹沢

- 標高 経ケ岳 633m

- 地形図(1/2.5 万図) 上溝

山行

- 実施日 2024年3月16日(土)

- 天候 快晴

- 参加人数 12名

- 費用 3,800円+企画費

- コースタイム……歩行時間3時間55分 標高差539m

我孫子駅(5:33)=代々木上原(6:43/6:55)=本厚木駅(7:44/8:20)=半増坊前停(9:00/9:05)~経ケ岳(1055/11:10)~華厳山(11:45/12:20)~高取山(11:40)~発句石(11:50/12:00)~石仏(13:25)~太平登山口・ミツマタ桃源郷(13:40/14:05)~東谷戸入口バス停(14:45/14:50)=本厚木駅(15:30/15:45)=代々木上原=我孫子駅(18:30)

- メモ

◍経ケ岳までは、整備された東海自然歩道を登った。経ヶ岳頂上は丹沢方面の展望が良かった。

◍その先からは「西山を守る会」が最近整備したコースで、道標は完備されていたものの、華厳山までは予想外に登りも下りも物凄く急で、ロープは付いていたもののかなり滑りやすく歩くのに苦労した。

◍ミツマタ桃源郷のミツマタはほぼ満開、規模はそれ程大きくはないが、なかなか綺麗だった。

写真ギャラリー

出発地 半僧坊バス停

最初の関門 第一堰堤

木漏れ日の林道

経ヶ岳山頂にて

丹沢山塊は残雪が

華厳山 山頂

発句石にて一句・・・

満開のミツマタ

まん丸のミツマタ

宝篋山 (ホウキョウサン)

山

- 山域 つくば連山

- 標高 宝篋山 461m

- 地形図(1/2.5 万図) 常陸藤沢

山行

- 実施日 2024年2月3日(土)

- 天候 快晴

- 参加人数 9名

- 費用 2,000円+企画費

- コースタイム……歩行時間4時間 標高差440m

我孫子駅(8:13)=土浦駅(8:46/9:15)=平沢官衛入口バス停(9:48/10:00)~宝篋山(12:10/12:45)~宝篋山小田休憩所(14:40/15:20)~宝篋山入口バス停(15:29)=土浦駅(16:10)=我孫子駅(16:41)

- メモ

◍限界を感じている方むきの山行でゆっくりと登り、どのコースも整備されており危険な所はありませんでした。

◍登りの「山口コース」は緩やかな道で、途中、つくば科学博覧会の記念碑の所で休憩をとりました。

◍下りの「極楽寺コース」は最短の下りコースで、宝篋山小田休憩所に早めに着きましたので、バス待ちの時間に新人のOさんを囲んでの談話になりました。 ◍バスは、「IC1日乗車券」を利用したので、710円で済みました。

写真ギャラリー

大池公園スタート

登山道宝篋山に向かって

水はなし

つくば市を眺める

万博の森記念広場

万博の森記念広場で休憩

山頂で記念撮影

極楽寺コース下り

宝篋山小田休憩所

官ノ倉山 (カンノクラヤマ)

山

- 山域 奥武蔵

- 標高 官ノ倉山 344m

- 地形図(1/2.5 万図) 安戸・武蔵小川

山行

- 実施日 2023年12月1日(金)

- 天候 快晴

- 参加人数 7名

- 費用 3,126円(JR+東武鉄道)+企画費

- コースタイム……歩行時間3時間07分 標高差 登り228m 下り253m

天王台駅(5:57)=我孫子駅(6:01)=日暮里駅(6:31/6:39)=池袋駅(6:51/7:15)=小川町駅(8:29/8:32)=東武竹沢駅(8:36/8:50)~ 三光神社(9:15)~天王池(9:25/9:30)~官ノ倉峠(9:55)~官ノ倉山(10:00/10:15)~石尊山(10:35/ 昼食/11:10)~ 北向不動(11:35/11:45)~長福寺(12:20)~大塚八幡神社(12:40/12:48)~小川町駅(13:10/13:35)= 森林公園駅(13:48/13:51)=池袋駅(14:50/14:56)=日暮里駅(15:08/15:17)=我孫子駅(15:45)=天王台駅(15:48) - メモ

◍東武竹沢駅を出発して程なく三光神社に着き、紅葉を楽しみながら天王池から登山道を歩いた。

◍登山道は徐々に傾斜を増し、薄暗い杉林を九十九折りに登ると官ノ倉峠に着き、木の根と岩が点在した急登を登り切って官ノ倉山山頂に到着後、暫し小川町の街並みや奥武蔵の山々の景色を楽しんだ。

◍官ノ倉山山頂からいったん急な山道を下って登り返して、眺めの良い小さな社の立つ石尊山山頂で昼食を摂った。 ◍落ち葉が重なる急坂の鎖場を慎重に下り、長く急な階段の先に立っている北向不動下に着いた。 ◍林道を下って道標に従って小さな橋を渡り、林を抜けて舗装路を歩く事を繰り返しながら、長福寺を経て大塚八幡神社の長い参道を歩いて、小川町の街並みを楽しみつつ小川町駅へ到着した。

写真ギャラリー

東武竹沢駅から出発

九十九折の杉林を登る

木の根や岩が混在する急登

官ノ倉山山頂

石尊山へ向かう途中の急な降り

石尊山山頂

落ち葉が重なった鎖場を慎重に降る

北向不動

北向不動お社に参拝

紅葉の綺麗な街並みを歩く

間も無く小川町駅へ到着

火戸尻山 (ホドジリヤマ)

山

- 山域 前日光

- 標高 火戸尻山 852m

- 地形図(1/2.5 万図) 日光南部

山行

- 実施日 2023年11月9日(木)

- 天候 晴れ

- 参加人数 3名

- 費用 3,300円+企画費

- コースタイム……歩行時間4時間30分 標高差460m

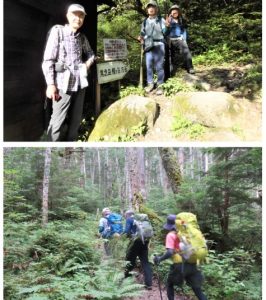

我孫子(4:10)=294号=日光有料道路=清滝=西小来川登山口(7:20/7:40)~林道終点・防鹿ネット(8:10)~尾根線上石祠(8:50)~尾根線上山の神(9:10)~山頂(9:40/10:10)~登山口(11:50/12:10)=我孫子(16:00) - メモ

◍前日光の超地味山。日光市街に近い鳴虫山(1,104m)から南に続く尾根の末端の山。

◍登山口から続くかつての林道を約30分、上部は草ぼうぼう、二か所の防鹿ネットを通過する。

◍2番目のネットから約20分で山頂から南に延びる尾根上に出た。 ◍尾根筋は明瞭、道は踏み跡より少しマシな程度の木の根道、左右は植林帯。植林が高くほとんど展望はない。 ◍山頂看板一枚と三等三角点だけの静かな山頂。

写真ギャラリー

西小来川の登山口 キャンプ場の看板

出発準備

山頂から南に延びる尾根にて

山頂 展望は一切なし

山頂

同じく山頂

紅葉はほぼ無しこの程度

尾根線上の「山の神」

那須・朝日岳 (ナス・アサヒダケ)~茶臼岳 (チャウスダケ)

山

- 山域 那須

- 標高 那須・朝日岳 1,896m~茶臼岳1,915m

- 地形図(1/2.5 万図) 茶臼岳

山行

- 実施日 2023年10月17日(火)

- 天候 晴れ

- 参加人数 4名

- 費用 約5,900円(車代+高速代+ガソリン代+入浴料500円)+企画費

- コースタイム……歩行時間 2時間 標高差 350m

我孫子駅(5:10)=柏IC=佐野SA(朝食休憩)那須IC=峠の茶屋口P(9:25/9:45)~峰の茶屋避難小屋(11:00/12:00)~峠の茶屋P(13:00/13:15)=殺生石(13:35)=鹿の湯(14:00/15:00)=那須IC=柏IC=我孫子駅(21:15) - メモ

◍下界は好天のため登山者、観光客は極めて多く、駐車場は満車状態。駐車場からの展望は素晴らしく、朝日岳はアルペン的風貌と見事な紅葉でわくわくさせた。

◍スタート時点は多少の風は吹いていたが特に問題はなかった。しかし樹林帯を抜けると風がだんだん強くなり、ガレ場沿いの道になると物凄い強風になって身体が揺れ動き、吹き飛ばされそうで順調には前に進めず、朝早いのに下山者が多かったのは登山を諦めて早々と降りてくる人達だったと思われる。何とか避難小屋に着いたが、それ以上は危険と判断し、小屋で早めの昼食を取り、下山して温泉と観光を楽しむ事に変更した。朝日岳の稜線には少数ながら登山者が見えた。

◍鹿の湯も結構混雑していたが、しっかりと温まり、チーズ工房などを楽しんで帰路に就いた。

写真ギャラリー

峠の茶屋駐車場に着きました、既に満車!

さあ、那須岳登山口です

登り途中から見上げた朝日岳の紅葉

突風の中、朝日岳を背景に

峰の茶屋避難小屋の前で

突風の中、何とか踏み止まって

突風が厳しく、峰の茶屋跡から下山することに

登山口に下りたらナナカマドの紅葉が見ごろ

鹿の湯で汗を流して

中禅寺湖一周 (チュウゼンジコイッシュウ)

山

- 山域 日光

- 標高 ー

- 地形図(1/2.5 万図) 中禅寺湖

山行

- 実施日 2023年9月26日(火)~27日(水)

- 天候 9/26 曇り、9/27 曇り

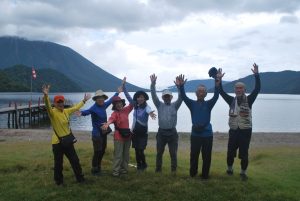

- 参加人数 7名

- 費用 16,475円(JR650円+東武鉄道1,700円+東武バス1,325円 +宿泊代7,700円+タクシー代5,000円+ロッカー代100円)+通信費

- コースタイム……歩行時間 9/26 4時間36分 9/27 2時間57分 標高差 ー

9/26 我孫子駅(4:29)=北千住(5:03/5:13)=南栗橋(5:59/6:00)=栃木(6:35/6:43)=東武日光駅(7:42)~タクシー(7:50)=民宿みはらし(8:25/8:40)~ゲート(9:15/9:20)~阿世潟(9:40/9:45)~大日崎(10:35/10:43)~松ヶ崎(11:08/11:13)~中禅寺湖周遊歩道入口(11:45/昼食/12:10)~白岩(12:44/12:50)~梵字岩(13:05/13:15)~黒檜岳登山口(14:00)~千手堂(14:05/14:10)~千手ヶ浜(14:25/15:20)~千手ヶ浜バス停(15:50)=しゃくなげ橋(16:17)~竜頭の滝(17:01)=立木観音入口(17:13)~民宿みはらし泊 - 9/27 民宿みはらし(8:10)~中禅寺温泉バス停(8:25/8:40)~金谷ホテル前(9:45/9:50)~竜頭の滝(10:15/10:20)~赤岩(11:05/11:14)~千手ヶ浜(11:56/12:20)~千手ヶ浜バス停(12:40)=赤沼車庫(13:10)タクシー(13:20)=東武日光駅(14:00/14:18)=下今市(14:27/14:39)=南栗橋(16:13/16:18)=春日部(16:36/16:39)=柏(17:26/17:30)=我孫子駅着(17:34)

- メモ

◍26日は、余分な荷物を民宿に預け南岸コースを歩き出し、立木観音を過ぎゲート付近の林相の美しさと白砂の浜から男体山の望めを楽しみ、大日崎・松ヶ崎からの景色を眺め白岩にて展望を楽しみ、梵字岩から小さな登降を慎重に歩き、千手堂を経て千手ヶ浜へ到着。

◍残りのコースは翌日に行う事に決め、千手ヶ浜バス停より自動運転バスに乗車後、民宿近くのバス停までバスを乗り継ぎ移動。

◍27日は民宿出発後余分な荷物を預け、見晴らしの良い北岸コースを歩き出し、景色を楽しみながら菖蒲ヶ浜・赤岩・熊窪を経て、目的地千手ヶ浜へ到着。中禅寺湖一周が完了。

写真ギャラリー

民宿「みはらし」前から出発

旧イギリス大使館別荘の横を通る

湖畔の遊歩道を歩く

岩場もある道

「男体山」と「太郎岳」を背景に「梵字岩」横で

小さな登降を繰り返し歩く

「男体山」に懸る傘雲

千手ヶ浜バス停から乗る自動運転バス

二日目は湖畔の遊歩道を歩く

「竜頭の滝」を通過

山行の様な道を歩く

最終地「千手ヶ浜」に到着

蝶ヶ岳 (チョウガダケ)~常念岳(ジョウネンダケ)

山

- 山域 北アルプス

- 標高 蝶ヶ岳 2,677m 常念岳 2,857m

- 地形図(1/2.5 万図) 穂高岳 信濃小倉

山行

- 実施日 2023年8月21日(月)~24日(木)

- 天候 晴れ/曇り/一時雨

- 参加人数 4名

- 費用 60,110円(前泊¥6,350 常念小屋¥15,000 蝶ヶ岳ヒュッテ¥14,000 JR我孫子-穂高往復¥10,780 タクシー往復¥3,505 しゃくなげの湯¥600 その他)

- コースタイム……歩行時間 22日7時間 23日8時間 24日4時間30分 標高差 22日1,327m 23日登り197m/下り407m 24日1,130m

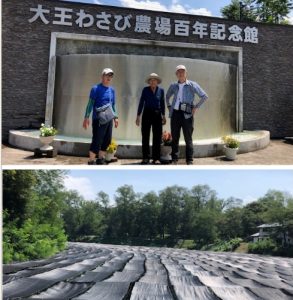

8/21㈪我孫子駅(06:49)=日暮里(07:19/07:24)=新宿(07:47/特急あずさ5号08:00)=穂高駅(10:59)~大王わさび農場~ホテル泊 8/22㈫穂高駅前(6:30)=タクシー=三股駐車場(7:10)~三股登山口(7:30)~まめうち平(9:50/10:00)~蝶沢(11:10)~蝶ケ岳(14:00/14:30)~ヒュッテ泊 8/23㈬蝶ケ岳ヒュッテ(6:30)~横尾分岐(7:20)~蝶槍(7:40/7:50)~常念岳(13:20/13:30)~常念小屋(14:50)泊 8/24㈭常念小屋(6:45)~最終水場(7:35/7:50)~王滝ベンチ(10:10/10:20)~一ノ沢登山口(11:40)=タクシー=しゃくなげの湯(12:10/入浴・昼食15:00)=タクシー=穂高駅(15:20/特急あずさ46号)=新宿(19:40)=我孫子駅(20:45) - メモ

◍.8/22登山口から樹林帯とガスに覆われて涼しく、風も通って疲れは少なかった。崩れた登山道は全て階段に修復されて、歩きやすかった。

◍蝶ヶ岳では青空の下、槍ヶ岳~穂高岳の大展望が広がった。素晴らしい!

◍8/23ヒュッテを6:30出発したが、まもなくガスがとれて槍、穂高方向がクリアに見えてきた。蝶槍まではこの展望が続き、来たかいがあった!蝶槍では突然ガスに覆われ、ブロッケン現象を見ることができた。 ◍蝶槍2,660mから最低鞍部2,510mまで長い下り登りが続いた。鞍部から常念岳へは標高差350mの登り返し。途中大きな花崗岩に覆われた登山道に変わり、雨もあって滑りやすく、体力と神経を消耗した。常念岳頂上はガスで展望はなく、早々に常念小屋へ下山することにした。 ◍8/24早朝から青空が広がり、清新な日の出と豪快に渦巻く雲海を見られた。振り返ると槍、穂高のモルゲンロートが赤銅色に強く輝いていた。

写真ギャラリー

穂高駅から大王わさび農場へ

わさび農場の正面入口とワサビ田

名物のとろけるワサビソフト、信州そば、熱々のワサビ飯

三股登山口から出発、樹林帯の中登る

冷たい天然水に和む

ゴジラのような木の前でウォー!

蝶ケ岳山頂にて、槍、穂高連峰に感激

槍ケ岳と蝶ケ岳ヒュッテとテントの花

雄大な槍ケ岳

目の前にそびえる槍ケ岳

快晴の朝、蝶ケ岳ヒュッテ出発!

素晴らしい展望の槍と穂高の山々

思わず掌のひらに蝶槍を乗せる?

あれが常念岳だぁ~頑張るぞー!

花崗岩の大ガレ場を必死に登った

目の前に常念岳の山頂が迫る!

常念岳山頂はガスに包まれていた

赤い屋根の常念小屋到着

モルゲンロートの槍、穂高。ご来光

豊富な水が流れる最終水場

笠原沢出会いで一休み

一ノ沢登山口到着

サラシナショウマ、ゴゼンタチバナの花と実

トリカブト、サンカヨウの実、ウメバチソウ、トウヤクリンドウ

利尻山 (リシリザン)

山

- 山域 北海道・北部

- 標高 利尻山 1,721m

- 地形図(1/2.5 万図) 利尻

山行

- 実施日 2023年6月27日(火)~7月1日(土)

- 天候 曇りのち雨

- 参加人数 3名

- 費用 64,890円(JR26,620、フェリー6,870、宿31,400)+食事代+企画費

- コースタイム……歩行時間9時間45分 標高差1,501m

6/27我孫子駅(8:38)=東京(9:20/9:36はやぶさ13号)=新函館北斗(13:33/13:50北斗13号)=札幌(17:30/18:00カムイ33号)=旭川(19:25/20:06サロベツ3号)=稚内駅(23:47)ザ・ステイ稚内泊 6/28ホテル=稚内港(11:10)=鴛泊港(12:50)=夕陽館泊 6/29夕陽館(5:00)=鴛泊登山口(5:10/5:20)~第一見晴台(7:20/7:35)~第二展望台(8:45/8:55)~避難小屋(9:35/9:55)~雨具着用(10:10/10:20)~利尻山北峰(11:40/12:00)~八合目(13:30/13:45)~第一見晴台(15:00/15:10)~鴛泊登山口(16:45)=夕陽館泊 6/30夕陽館=鴛泊港(9:20)=香深港(10:05/10:20)~桃岩展望台手前(11:10/11:10)~香深港(14:20)=稚内港(16:15)ザ・ステイ稚内泊 7/1ホテル(6:20)~稚内駅(6:36サロベツ2号)=旭川(10:19/10:30ライラック18号)=札幌(11:55/12:09北斗12号)=新函館北斗(15:52/16:20はやぶさ40号)=上野(20:26/20:41)=我孫子駅(21:15) - メモ

◍ザ・ステイ稚内はゲストハウスで一泊約4,700円の素泊り、共用部分で食事ができ、備え付けの飲み物は無料でした。

◍利尻山は朝から曇り空、八合目付近から雨が降り出し雨具着用の登山となり残念でした。展望台から心の目で左手に北海道、右手に礼文島、奥にサハリンを見た?ことにしました。登山道は整備されていたが、雨のため注意深く下山した。

◍礼文島では花を楽しむために桃岩コースハイキングしたが途中で雨に降られて引き返した。稚内行のフェリーから利尻山が見えた。 ◍稚内駅~東京駅は約13時間、長い列車の旅でした。

写真ギャラリー

利尻町の北麓野営場から登ってゆく

旨い水が湧き出している甘露泉水

五合目への登山道はまだ楽だったが…

標高760mの6合目第一見晴台、ガスで周囲は真っ白!

標高1,100mの7合目第二見晴台、ここから胸突き八丁

標高1,219mの8合目長官山、風雨強くこの先写真撮れず

標高1,719mの利尻山頂にて、風雨強い!

頂上の風景、レンズに雨粒がついている

左ミヤマアズマギク 右ウコンウツギ

左エゾハクサンイチゲ 右ハクサンチドリ

左レブンソウ 右ヨツバシオガマ

左イブキトラノオ 右チシマフウロ